Lise Meitner, figure clé de la physique du XXe siècle, a profondément marqué l’histoire de la science. Sa découverte du phénomène de la fission nucléaire, en collaboration avec Otto Hahn, bouleversa la compréhension de l’énergie atomique. Pourtant, son nom demeure souvent oublié, supplanté par celui de son partenaire scientifique. De plus, sa conscience éthique l’a poussée à refuser toute implication dans la construction de l’arme atomique. Découvrez comment cette pionnière a surmonté les préjugés et les tragédies de son époque pour tracer un chemin unique dans la science.

Racines à Vienne et premiers défis

Pour bien comprendre ce qui a façonné la personnalité de Lise Meitner, vous pouvez vous plonger dans son enfance à Vienne où elle vit le jour en 1878. Issue d’une famille juive cultivée, elle grandit dans un environnement où l’éducation est valorisée. Son père, avocat de profession, tenait à transmettre à ses enfants le goût du savoir et la persévérance. Dès son plus jeune âge, elle fut attirée par les mathématiques et la physique, deux disciplines alors peu accessibles aux femmes.

À la fin du XIXe siècle, l’accès des femmes aux universités restait fortement limité. Lorsque Lise manifesta son intérêt pour étudier les sciences, elle se heurta à une législation complexe : les femmes ne furent officiellement admises à l’Université de Vienne qu’en 1897. Dans ce contexte, beaucoup d’entre elles se résignaient à suivre un parcours plus conventionnel comme l’enseignement des langues. Lise Meitner n’échappa pas à cette contrainte administrative puisqu’elle se forma d’abord comme professeure de français. Malgré tout, elle persévéra en parallèle dans son désir de faire des études scientifiques et prit des cours particuliers avec d’autres jeunes femmes aspirant à la recherche, dont Henriette Boltzmann, fille du célèbre physicien Ludwig Boltzmann.

Son intérêt pour la physique ne faiblit pas. En 1901, Lise réussit enfin à entrer à l’Université de Vienne. Cette étape marqua un tournant crucial dans sa carrière. Entourée de professeurs renommés, elle se consacra avec passion à la physique. Son engagement fut tel qu’en 1906, elle devint l’une des premières femmes au monde à obtenir un doctorat dans ce domaine, après avoir soutenu une thèse sur la conduction thermique dans les corps inhomogènes. Cette réussite, symbolique à l’époque, marquait déjà sa détermination à avancer coûte que coûte dans un milieu largement dominé par les hommes.

L’éveil à la radioactivité et la rencontre avec Otto Hahn

Après la soutenance de son doctorat, Lise Meitner s’orienta vers des recherches en optique. Toutefois, le destin la conduisit rapidement à se familiariser avec un champ d’étude tout juste naissant : la radioactivité. Les travaux de Marie Curie suscitaient un grand intérêt et laissaient entrevoir des perspectives inédites pour la recherche en physique nucléaire. Intriguée par ces découvertes, Lise chercha un laboratoire où elle pourrait approfondir ce nouveau domaine.

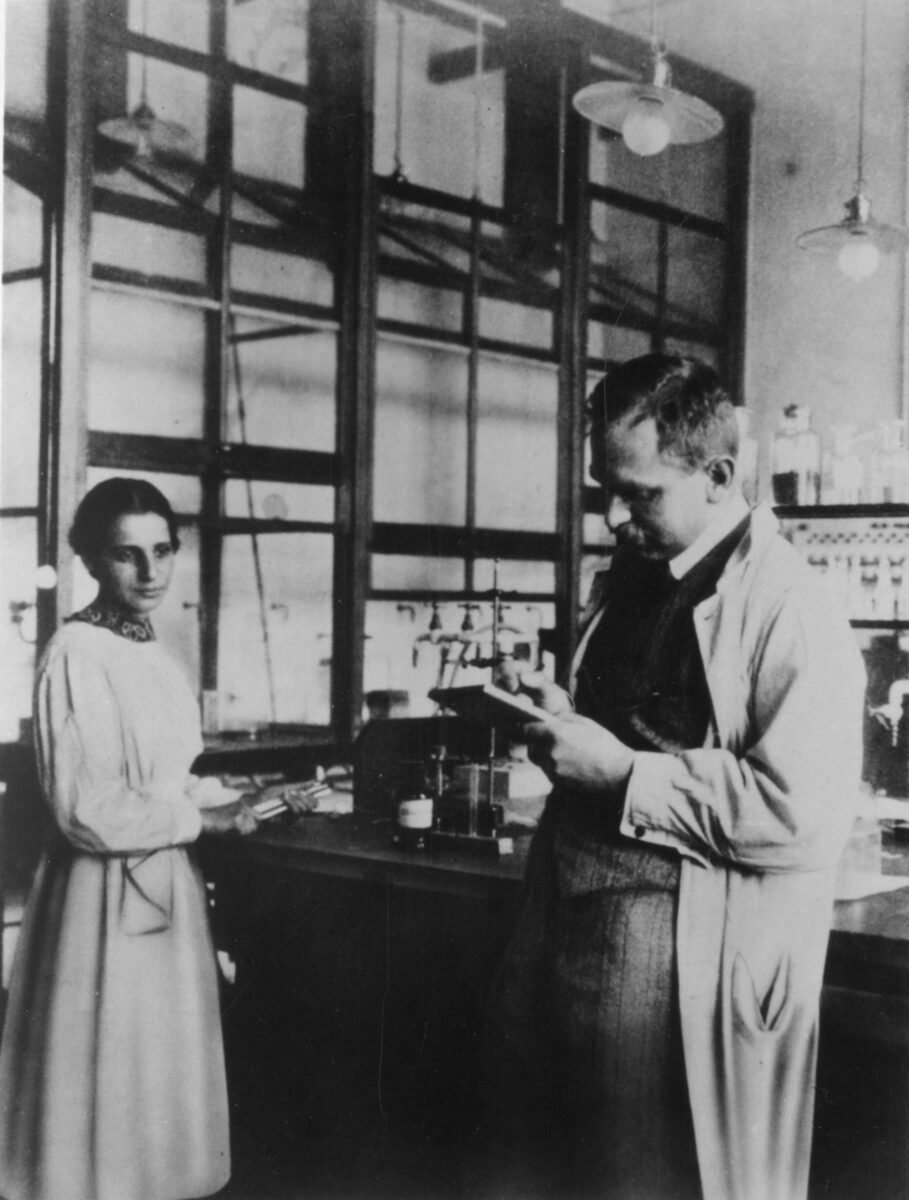

Sa route croisa alors celle d’Otto Hahn, un chimiste allemand qui se consacrait à l’étude des éléments radioactifs. C’est à l’Université Friedrich Wilhelm de Berlin que leur collaboration débuta. Cependant, les lois prussiennes de l’époque n’autorisant pas les femmes à travailler dans les laboratoires publics, Lise fut obligée de mener ses premières expériences avec Hahn dans un sous-sol, loin des espaces de recherche principaux. Malgré ces conditions précaires, leur entente scientifique se révéla rapidement fructueuse. Ils coécrivirent plusieurs articles dès 1908, portant notamment sur la mesure des rayons alpha, bêta et gamma.

Cette période fut l’occasion pour Lise Meitner de développer une méthode de séparation physique connue sous le nom de recul radioactif, qui s’avéra déterminante pour mieux comprendre les isotopes. De plus, ils commencèrent à s’intéresser aux transformations nucléaires qui pouvaient se produire sous l’influence de différents types de rayonnements. Cette curiosité scientifique allait les mener, des années plus tard, à l’une des découvertes les plus marquantes du XXe siècle.

Une scientifique reconnue malgré les obstacles

En 1912, Otto Hahn et Lise Meitner rejoignirent le nouvel Institut Kaiser Wilhelm à Berlin, un lieu conçu pour accueillir des chercheurs de renom.

Max Planck, figure majeure de la physique quantique, remarqua le potentiel de Lise et lui offrit un poste d’assistante à l’Institut de physique théorique. Ce titre, bien que modeste, représentait un premier jalon officiel pour une femme scientifique dans la Prusse de l’époque.

Pendant ces années, Lise multiplia les découvertes. Elle isola notamment l’isotope mère de l’actinium et proposa le nom de protactinium pour un élément auparavant mal identifié. Au fil de ses travaux, sa notoriété grandit et, en 1922, elle obtint son habilitation, devenant ainsi la première femme à accéder à ce grade en physique en Prusse. L’influence de ses recherches dans le domaine naissant de la physique nucléaire était indéniable, et l’on commençait à la considérer comme l’une des figures incontournables de cette spécialité.

Malgré sa réussite, elle continuait à subir les discriminations liées à son genre et à ses origines juives. L’Allemagne de l’entre-deux-guerres restait marquée par de profondes inégalités, et la montée du nazisme allait bientôt bouleverser le cours de sa carrière et de sa vie personnelle.

La fuite d’une chercheuse face aux lois antijuives

Au milieu des années 1930, le climat politique en Allemagne se dégrada. Le régime nazi imposa des lois antisémites qui excluaient progressivement les personnes juives de la vie publique et universitaire. Lise Meitner, bien que convertie plus tard au protestantisme, restait considérée comme juive selon les critères raciaux nazis. Son poste au sein de l’Institut Kaiser Wilhelm se retrouva menacé, et ses déplacements universitaires sévèrement restreints.

Consciente du danger, Lise quitta finalement l’Allemagne en 1938 pour se réfugier d’abord aux Pays-Bas, puis en Suède. Cette séparation d’avec son lieu de recherche et sa collaboration rapprochée avec Otto Hahn ne marqua pas la fin de leurs échanges scientifiques. Même à distance, ils poursuivirent leurs réflexions sur les expériences menées à Berlin. C’est précisément lors de cette période d’exil que survint la plus grande révélation de sa carrière.

La découverte de la fission nucléaire

En 1938, Otto Hahn et Fritz Strassmann à Berlin bombardèrent l’uranium et le thorium avec des neutrons pour observer les produits de ces réactions. Lorsqu’ils constatèrent la formation de baryum, un élément bien plus léger que l’uranium, ils furent décontenancés. Lise Meitner, alors établie en Suède, échangeait par courrier avec Hahn et reçut les résultats de ces expériences inattendues.

Accompagnée de son neveu, le physicien Otto Robert Frisch, elle réfléchit au mécanisme qui pourrait expliquer cette division du noyau d’uranium. Ensemble, ils réalisèrent que le noyau atomique pouvait littéralement se scinder en deux parties plus petites. Ce phénomène fut baptisé fission, par analogie avec la division cellulaire en biologie. La publication de leurs conclusions en 1939 dans la revue Nature eut un retentissement immense dans la communauté scientifique, ouvrant la voie à l’ère de l’énergie nucléaire.

Un prix Nobel qui lui échappe

La fission nucléaire se révéla si fondamentale qu’elle entraîna, quelques années plus tard, la mise au point de la première bombe atomique et l’émergence de réacteurs nucléaires. Pourtant, lorsque le prix Nobel de chimie de 1944 fut décerné pour cette découverte, c’est Otto Hahn qui l’obtint seul. Lise Meitner, dont le rôle avait pourtant été décisif dans l’interprétation du phénomène, ne fut pas associée à la récompense.

Les historiens et les scientifiques considèrent cette exclusion comme l’une des plus grandes injustices de l’histoire du Nobel. Les archives montrent que Lise Meitner fut nommée à plusieurs reprises (à la fois en physique et en chimie), mais ne fut jamais lauréate. Certains pointent du doigt la situation politique et la difficulté de reconnaître pleinement le travail d’une femme juive ayant dû s’exiler. D’autres estiment simplement qu’il s’agit d’une négligence de la part du comité Nobel, mal informé sur la répartition exacte des rôles dans la découverte de la fission.

Une conscience morale face à la bombe atomique

Si l’on surnomme parfois Lise Meitner la « mère de la bombe atomique », c’est surtout pour souligner son rôle dans la compréhension fondamentale de la fission. Elle-même refusa toujours cette appellation, ne souhaitant pas être associée à la destruction engendrée par les armes nucléaires. Lorsque son neveu Otto Robert Frisch et d’autres scientifiques se mirent à travailler au projet Manhattan, Lise déclara sans équivoque : « Je n’aurai rien à voir avec une bombe ».

Pendant que la Seconde Guerre mondiale battait son plein, de nombreux chercheurs reconnurent l’ampleur stratégique de la fission nucléaire et se rallièrent à la création d’armes puissantes. Lise Meitner, quant à elle, resta fermement à l’écart. Son opposition ne provenait pas d’une méconnaissance technique, mais bien d’une conviction profonde que la science devait servir la connaissance et le progrès de l’humanité, plutôt que de devenir un instrument de guerre. À ce titre, elle incarne un exemple d’éthique scientifique rarement mis en avant.

Une reconnaissance tardive mais bien réelle

Malgré l’injustice du prix Nobel, Lise Meitner ne resta pas totalement ignorée par la postérité. Après la guerre, elle reçut plusieurs distinctions honorifiques, notamment la médaille Max Planck en 1949 et l’Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne. Plusieurs universités lui décernèrent également des doctorats honoris causa pour souligner son rôle fondamental dans la découverte de la fission.

L’une des marques de reconnaissance les plus notables fut la décision de nommer en 1997 l’élément chimique 109 « meitnerium » en son honneur. Cette dénomination rarissime, réservée aux figures scientifiques majeures, symbolise l’influence durable de ses travaux. Son nom apparaît ainsi au tableau périodique aux côtés de ceux de Marie Curie ou d’Albert Einstein, un hommage final à celle qui fut longtemps marginalisée.

Héritage et leçon de courage

Si vous vous demandez quelle place Lise Meitner occupe dans l’histoire, il suffit de regarder son parcours. Elle fut à la fois une précurseure pour les femmes en science et une scientifique de génie qui a su imposer ses idées, même lorsque la reconnaissance n’était pas au rendez-vous. Son exil forcé rappelle l’impact tragique des dictatures sur la recherche et souligne aussi la résilience de ceux qui continuent à innover dans des conditions extrêmes.

Son histoire constitue une leçon de courage intellectuel, mêlé à une intégrité morale exceptionnelle. Pour les générations futures, son refus de participer à la création de l’arme atomique prouve que la découverte scientifique n’est pas dénuée de responsabilités éthiques. Elle soulève en filigrane une question toujours d’actualité : jusqu’où faut-il pousser la recherche lorsque ses applications peuvent se révéler destructrices ?

Conclusion

Vous avez maintenant un aperçu détaillé de la vie et de la carrière de Lise Meitner, cette femme qui, malgré les obstacles juridiques, sociaux et politiques de son époque, est parvenue à marquer l’histoire de la physique nucléaire. Son rôle central dans la découverte de la fission a ouvert de nouvelles voies à la science, tandis que son refus catégorique de s’impliquer dans la bombe atomique témoigne d’une éthique inébranlable. Privée d’un Nobel qui lui semblait pourtant légitime, elle a néanmoins reçu l’admiration de plusieurs générations de scientifiques.

Son parcours rappelle à quel point la recherche et la morale peuvent entrer en tension dans une période agitée par les conflits. Dans son cas, l’injustice ne l’a pas empêchée de poursuivre son travail ni d’affirmer ses convictions. En fin de compte, c’est aussi cette force de caractère qui fait de Lise Meitner une figure inspirante et un modèle pour tous ceux qui, aujourd’hui encore, cherchent à faire progresser la connaissance sans transiger sur l’éthique.

Rejoignez-nous !

Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des informations intéressantes et des mises à jour dans votre boîte de réception.