La vie et l’œuvre de Jocelyn Bell Burnell sont un exemple fascinant de persévérance et de curiosité scientifique. Vous allez découvrir comment cette astrophysicienne britannique, encore étudiante lorsqu’elle observa les tout premiers signaux de pulsars, a su faire avancer la connaissance de l’univers grâce à son ingéniosité et à son travail acharné. Son parcours, marqué par des réussites scientifiques éclatantes et un certain nombre de controverses, illustre également les défis auxquels font face de nombreux chercheuses et chercheurs, notamment lorsqu’ils sont issus de groupes encore peu représentés dans les milieux scientifiques.

Les premières inspirations

Jocelyn Bell Burnell, née Susan Jocelyn Bell en 1943 à Belfast, grandit dans un environnement familial où l’on valorise la lecture, l’éducation et le goût pour l’observation du ciel. Son père, architecte et passionné d’astronomie, possédait une impressionnante collection d’ouvrages spécialisés. Ces lectures ont probablement éveillé son esprit à la beauté des mystères cosmiques.

Vous pourriez trouver émouvant d’imaginer cette jeune fille, la tête déjà tournée vers les étoiles, visitant l’observatoire d’Armagh tout proche. À l’époque, les visites scolaires à un observatoire n’étaient pas courantes, en particulier pour une jeune Irlandaise du Nord. Pourtant, Bell Burnell bénéficia du soutien de sa famille et du personnel de cet observatoire, qui l’encouragèrent dans sa curiosité scientifique.

Un contexte familial favorable

Ses parents défendaient l’idée que l’éducation devait être accessible à tous, peu importe le genre. Lorsque leur fille échoua à l’examen initialement requis pour poursuivre des études dans les écoles britanniques, ils décidèrent de l’envoyer dans un pensionnat afin qu’elle puisse développer son potentiel. Sans cet environnement propice, il est possible que les talents de Jocelyn Bell Burnell ne se soient jamais pleinement révélés.

Le chemin vers la recherche

Après avoir persévéré dans ses études, Jocelyn Bell Burnell obtient une licence en physique à l’Université de Glasgow en 1965. Vous pouvez sans doute imaginer la détermination qu’il a fallu pour évoluer dans une classe presque exclusivement masculine : elle y était la seule femme au milieu d’une cinquantaine d’hommes. Cette expérience lui permit d’affirmer encore plus fermement son désir de se diriger vers la radioastronomie.

Une arrivée à Cambridge

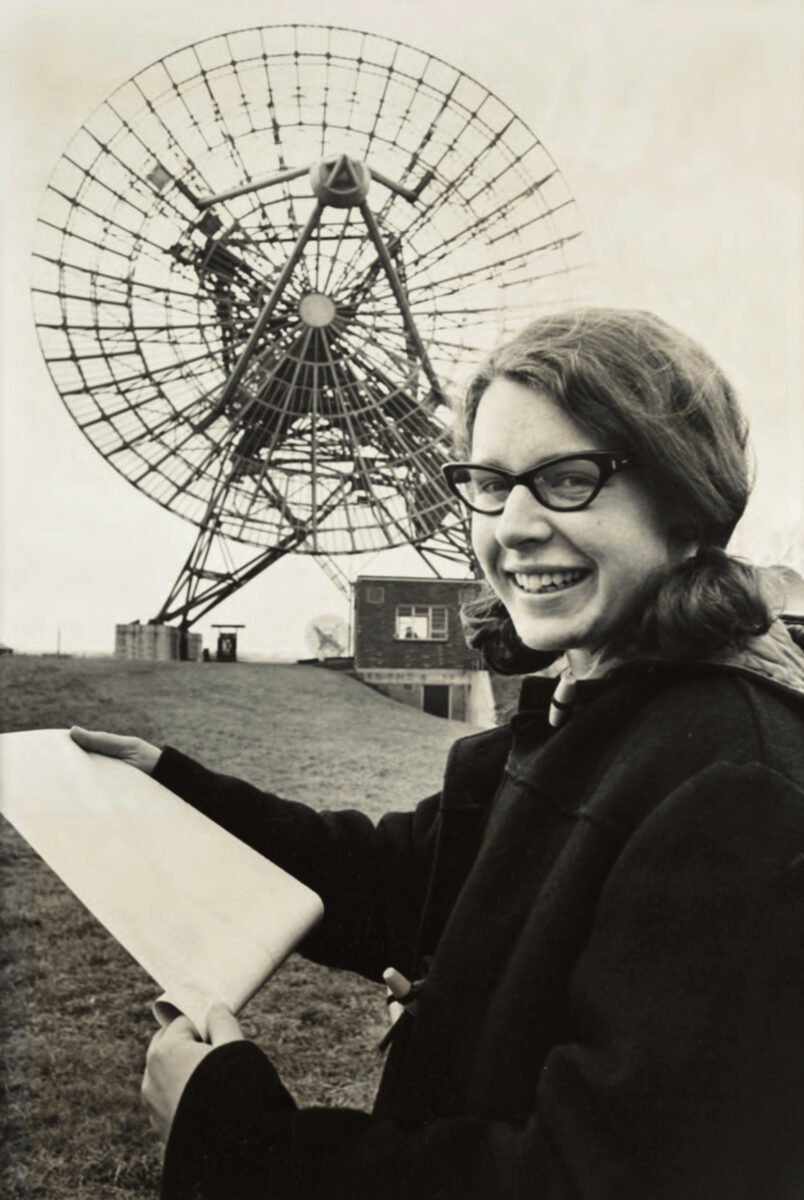

La suite de son parcours la conduisit à l’Université de Cambridge, un haut lieu de recherche où se trouvait un groupe de radioastronomie très actif. Sous la direction d’Antony Hewish, chercheur déjà renommé, elle débuta un travail doctoral portant sur l’étude des quasars, ces objets célestes d’une densité et d’une énergie hors du commun.

Son premier défi consista à prendre part à la construction d’un radiotélescope révolutionnaire pour l’époque : conçu pour capturer les fréquences radio à 81,5 MHz, il était destiné à scruter le ciel à la recherche de sources lointaines et parfois mystérieuses. Si vous vous demandez pourquoi ce projet était d’envergure, sachez qu’il fallait ériger une structure capable de collecter un grand volume de données, qu’il convenait ensuite d’analyser avec soin. Deux années furent nécessaires pour le construire, et Bell Burnell s’y investit pleinement.

Des kilomètres de papier et de patience

Lorsque le radiotélescope devint opérationnel en 1967, Jocelyn Bell Burnell se retrouva responsable de l’examen attentif de centaines de mètres de traces sur papier enregistrées tous les quatre jours. Chaque trait, chaque anomalie, pouvait révéler une nouvelle source radio ou une interférence indésirable. Peu de personnes imaginent aujourd’hui le temps et la rigueur que cela exigeait : l’informatique moderne n’existait pas encore à la même échelle, et l’essentiel de l’analyse reposait sur la vigilance d’un œil humain.

La découverte des pulsars

C’est au milieu de ces kilomètres de courbes, de pics et de signaux en apparence anodins que Bell Burnell remarqua une anomalie : un signal régulier, trop rapide pour provenir d’un quasar, et trop stable pour être une simple perturbation technique. Au départ, le phénomène parut si singulier que certains, y compris l’équipe elle-même, évoquèrent la possibilité d’un « signal extraterrestre ».

Mais, petit à petit, la chercheuse commença à collecter suffisamment d’indices pour comprendre que ce signal provenait d’un nouvel objet astrophysique. Il s’agissait en réalité d’une étoile à neutrons tournant sur elle-même à une vitesse phénoménale, émettant des impulsions radio détectables depuis la Terre. Ces astres reçurent le nom de « pulsars », une contraction de l’anglais pulsating radio stars.

Les doutes et la validation

Avant d’annoncer officiellement cette découverte, Jocelyn Bell Burnell dut convaincre Antony Hewish que le phénomène n’était pas une simple interférence causée par le matériel. Cette tâche ne fut pas évidente, dans la mesure où il était inhabituel qu’une étudiante ait une telle responsabilité dans un projet si innovant. Pourtant, l’observation de signaux similaires dans d’autres parties du ciel valida l’existence de plusieurs pulsars.

En février 1968, l’annonce parut dans la revue Nature, suscitant un vif intérêt dans la communauté scientifique. Des astronomes du monde entier entamèrent alors leurs propres observations et confirmèrent que ces signaux réguliers provenaient d’étoiles à neutrons en rotation ultra-rapide.

Les étoiles à neutrons et leur importance

Les pulsars sont d’une taille modeste à l’échelle cosmique, puisqu’ils peuvent être comparés à des villes terrestres, mais leur densité est incroyablement élevée. Leur masse peut égaler ou même dépasser celle du Soleil. Imaginez un astre minuscule dont chaque centimètre cube pèse des millions de tonnes : c’est l’une des raisons pour lesquelles l’étude de ces corps célestes est si passionnante.

Les pulsars sont d’une taille modeste à l’échelle cosmique, puisqu’ils peuvent être comparés à des villes terrestres, mais leur densité est incroyablement élevée. Leur masse peut égaler ou même dépasser celle du Soleil. Imaginez un astre minuscule dont chaque centimètre cube pèse des millions de tonnes : c’est l’une des raisons pour lesquelles l’étude de ces corps célestes est si passionnante.

Les scientifiques ont rapidement saisi tout le potentiel de ces « phares cosmiques » : en mesurant avec précision le rythme de leurs ondes radio, il est possible d’obtenir des informations sur la structure interne de la matière en conditions extrêmes, de tester la relativité générale ou encore de débusquer des planètes lointaines. Les pulsars servent aussi de balises pour mesurer des distances dans l’espace et pour traquer d’éventuelles ondes gravitationnelles causées par des événements astrophysiques cataclysmiques.

La controverse du prix Nobel

En 1974, le comité Nobel attribua le prix Nobel de physique à Antony Hewish et Martin Ryle pour leurs travaux en radioastronomie et, plus particulièrement, pour la découverte des pulsars. L’absence de Jocelyn Bell Burnell dans la liste des lauréats suscita de vives critiques, notamment de la part de scientifiques réputés comme Fred Hoyle, qui trouvaient injuste de ne pas récompenser celle qui avait repéré le premier signal et effectué l’essentiel du travail de collecte et d’analyse.

Pourtant, dans ses déclarations publiques, Jocelyn Bell Burnell montra une grande modestie, estimant qu’elle était encore étudiante lors de la découverte et que le principal responsable du projet restait Hewish. Son attitude vis-à-vis de cette omission reflète une certaine humilité, mais soulève la question de la reconnaissance des jeunes chercheurs, et en particulier des femmes, dans le monde scientifique.

Un héritage scientifique et humain

Malgré la controverse liée au Nobel, Jocelyn Bell Burnell jouit d’une carrière remarquable. Elle quitta Cambridge en 1968 après avoir obtenu son doctorat et poursuivit ses recherches dans divers domaines de l’astronomie. Elle étudia le ciel à différentes longueurs d’onde et publia de nombreux travaux, s’affirmant comme l’une des figures marquantes de la radioastronomie moderne.

L’engagement pour l’égalité

Bell Burnell s’est également illustrée par son engagement en faveur d’une meilleure inclusion des femmes et des minorités en sciences. En 2018, elle reçut le prestigieux Breakthrough Prize, souvent surnommé les « Oscars de la science ». Elle décida de consacrer la totalité de la récompense, soit trois millions de dollars, à la création de bourses destinées aux femmes, aux minorités sous-représentées et aux étudiants réfugiés souhaitant mener des études en physique.

Ce geste, d’une grande portée symbolique, témoigne de son désir de soutenir la prochaine génération de chercheurs, afin qu’ils puissent, à leur tour, révolutionner notre compréhension de l’univers.

Distinctions et reconnaissance

Au fil des ans, Jocelyn Bell Burnell a reçu de nombreuses distinctions pour son travail scientifique et son action sociale. Nommée Dame Commander of the British Empire (DBE) en 2007, elle a par ailleurs occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés savantes, dont la Royal Society of Edinburgh, où elle fut la première femme présidente. En 2021, la Royal Society de Londres lui décerna la médaille Copley, l’une des plus hautes distinctions scientifiques au Royaume-Uni, reconnaissant ainsi son apport exceptionnel à la connaissance.

Vers de nouvelles découvertes

Vous vous demandez peut-être quelle est la place de Jocelyn Bell Burnell aujourd’hui. Elle continue d’enseigner et de mener des recherches, notamment en tant que professeure invitée à l’Université d’Oxford. Son exemple montre qu’il est possible de conjuguer découvertes scientifiques, dévouement à la formation des jeunes et lutte pour un environnement plus équitable dans le monde de la recherche.

Vous vous demandez peut-être quelle est la place de Jocelyn Bell Burnell aujourd’hui. Elle continue d’enseigner et de mener des recherches, notamment en tant que professeure invitée à l’Université d’Oxford. Son exemple montre qu’il est possible de conjuguer découvertes scientifiques, dévouement à la formation des jeunes et lutte pour un environnement plus équitable dans le monde de la recherche.

Les pulsars, quant à eux, n’ont pas fini de livrer leurs secrets. Depuis la fin des années 1960, plus de deux mille pulsars ont été détectés, ouvrant la voie à de multiples programmes internationaux pour étudier la structure de notre galaxie et les phénomènes gravitationnels les plus intenses. Les avancées technologiques, comme les radiotélescopes géants et l’interférométrie à très longue base, permettent aujourd’hui de scruter ces astres avec une précision inégalée. Chaque nouvelle donnée nous rapproche d’une meilleure compréhension de l’univers.

Conclusion

En somme, le parcours de Jocelyn Bell Burnell est une source inépuisable d’inspiration pour toute personne qui s’intéresse à la science, à l’astronomie et à la conquête de l’inconnu. Elle nous rappelle que la curiosité, l’observation minutieuse et la persévérance peuvent mener à des découvertes révolutionnaires. Vous avez peut-être aussi noté que son histoire soulève des questions essentielles sur la reconnaissance, la collaboration et la place des femmes dans la recherche scientifique.

À l’heure actuelle, malgré les nombreuses décennies qui nous séparent de la découverte des premiers pulsars, le travail initié par Bell Burnell se poursuit et ouvre des portes vers des phénomènes encore insoupçonnés. De quoi nourrir l’envie d’explorer davantage ces astres fascinants et d’encourager une nouvelle génération de scientifiques à regarder vers les étoiles.

Rejoignez-nous !

Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des informations intéressantes et des mises à jour dans votre boîte de réception.