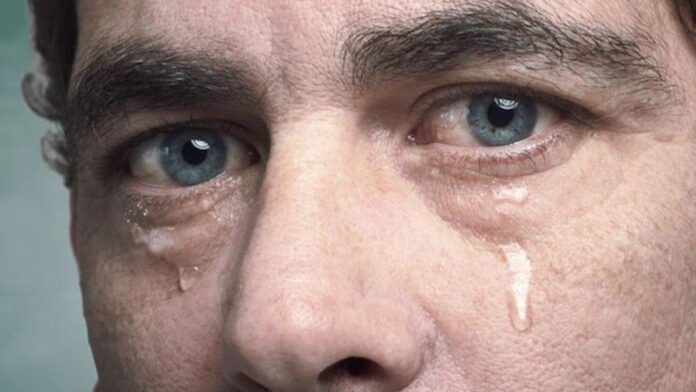

Vous êtes-vous déjà senti déchiré entre l’envie de laisser vos larmes couler et la peur d’être jugé pour cette sensibilité ? Pleurer ou ne pas pleurer est un dilemme auquel nous sommes tous confrontés. Les larmes sont pourtant une réponse humaine, parfois salvatrice. Elles peuvent refléter une souffrance, mais aussi révéler l’authenticité de vos émotions. Loin d’être une faiblesse, pleurer peut libérer une tension enfouie. Comment alors naviguer entre retenue et relâchement pour rester en harmonie avec vos émotions ?

Pleurer : un réflexe souvent mal compris

Dans beaucoup de sociétés, l’acte de pleurer est volontiers associé à la vulnérabilité, voire à la fragilité absolue. Pourtant, il s’agit d’une réaction naturelle et universelle, qui ne connaît ni barrière de langue, ni frontière culturelle. Il est vrai que, pour certains, les larmes sont synonymes de perte de contrôle. Vous avez peut-être déjà entendu des phrases du type « Ne pleure pas » ou « Ressaisis-toi » qui indiquent qu’il vaudrait mieux cacher ses émotions. Il est cependant essentiel de reconnaître que pleurer n’est pas seulement un signe de tristesse : cela peut aussi être une manifestation de joie, d’empathie ou même de gratitude.

La pression de la retenue émotionnelle

Le fait de refouler systématiquement ses larmes, surtout à l’âge adulte, peut engendrer à long terme un déséquilibre émotionnel. Certaines personnes préfèrent se réfugier derrière un masque impassible afin de ne pas montrer qu’elles sont touchées, attristée ou bouleversées. Pourtant, cette retenue peut se traduire d’une autre manière : un surplus de stress, un sentiment d’oppression ou encore des colères soudaines. Il existe même des situations où l’émotion refoulée finit par se manifester sous forme de tensions physiques, comme des maux de tête ou des douleurs musculaires.

Le soulagement après la tempête

Qui n’a jamais ressenti ce moment de légèreté après avoir versé des larmes face à un film triste ou une musique émouvante ? Vous pouvez éprouver une forme de libération, comme si un poids invisible s’envolait. Cette sensation n’a rien d’un mythe : en pleurant, votre corps libère des endorphines et de l’ocytocine, des hormones qui contribuent à réduire le cortisol, l’hormone du stress. Les larmes se procurent alors un équilibre biologique et psychologique, offrant une petite parenthèse de douceur dans des périodes plus sombres.

Quand les larmes racontent une souffrance profonde.

Si pleurer peut être bénéfique, pleurer trop souvent ou de manière incontrôlée peut révéler un mal-être plus grand. Certaines personnes traversant une dépression ou vivant un choc émotionnel intense se sentent submergées par des vagues de tristesse au point de pleurer pour un rien. Dans ces cas-là, il est important de ne pas minimiser l’ampleur de la souffrance. Pleurer devient un signal d’alarme qui invite à chercher du soutien, que ce soit auprès d’un professionnel de la santé mentale, d’un proche ou d’un groupe de parole. L’expression de la douleur ne devrait pas être prise à la légère, car les larmes, dans ce contexte, sont un appel à l’aide qui ne dit pas toujours son nom.

Ne jamais pleurer : une autre forme de détresse

À l’opposé, ne pas pleurer du tout, quel que soit l’événement ou la situation, peut être tout aussi préoccupant. Ne jamais verser une alarme peut indiquer une coupure nette avec vos émotions. Il ne s’agit pas de juger la personne qui ne pleure pas : certaines ont développé des mécanismes de défense très solides, souvent dès l’enfance, pour éviter la souffrance à tout prix. Cependant, la fuite permanente de la tristesse ou de la douleur risque de mettre votre santé émotionnelle en péril à long terme. Les émotions non reconnues peuvent s’accumuler comme un barrage prêt à rompre et, un jour, la moindre brèche peut déclencher un raz-de-marée psychique.

La place des larmes dans la vie sociale

Il n’est pas toujours simple de pleurer en public, que ce soit devant un ami, un collègue ou un inconnu. Vous pouvez craindre de passer pour une personne trop sensible ou de faire fuir vos interlocuteurs. Paradoxalement, d’autres situations sont presque « acceptées » socialement : on comprend aisément qu’une personne verse des larmes lors d’un enterrement, d’un mariage ou au moment d’un adieu important. Il s’agit en réalité de conventions culturelles qui établissent des frontières entre les « bonnes » circonstances pour pleurer et celles où il devrait se retenir. Pourtant, larmes de joie ou de peine, elles font toutes parties d’une même palette émotionnelle, signe de votre humanité.

Apprenez à accueillir vos émotions

Si vous ressentez le besoin de pleurer, vous accordez à votre corps la permission d’exprimer ce qui vous bouleverse intérieurement. C’est une manière de dire « Je prends soin de moi », car le fait de s’autoriser à pleurer contribue à prévenir l’accumulation de stress. D’un autre côté, si vous ressentez une honte ou une culpabilité à l’idée de laisser couler vos larmes, demandez-vous d’où provient ce sentiment. Est-ce le fruit d’une éducation stricte ? D’une pression extérieure ? Ou d’une volonté de garder le contrôle en toutes circonstances ? En vous interrogeant sur ces raisons, vous pouvez réévaluer la place que vous souhaitez donner à vos émotions.

La juste mesure entre extériorisation et maîtrise

Pleurer à la moindre contrariété n’est pas préférablement souhaitable, tout comme se priver de larmes en tout temps n’est pas une solution saine. Il s’agit plutôt d’écouter votre ressenti et de choisir consciemment comment exprimer votre tristesse, votre joie ou votre stress. Vous pouvez décider de vous accorder un moment de solitude pour pleurer si vous ressentez plus à l’aise, ou d’en parler à un proche pour libérer la parole, en plus des larmes. L’important est de préserver votre équilibre émotionnel : trop accumuler peut vous étouffer, et tout évacuer sans discernement peut aussi vous fatiguer psychiquement.

Les bénéfices insoupçonnés de larmes sincères

Au-delà de l’apaisement, les larmes agissent comme un signal fort envers votre entourage. Elles indiquent que vous êtes touché, concerné, ou même bouleversé par un événement. Cela peut encourager l’empathie et la bienveillance de la part de vos proches, qui perçoivent ainsi plus clairement votre vulnérabilité ou votre joie. Pleurer devant un ami peut construire le lien de confiance : cette démonstration d’émotion sincère crée souvent une atmosphère propice à la compassion réciproque. C’est aussi une manière de tisser des relations plus authentiques, fondées sur l’écoute et la compréhension mutuelle.

En conclusion : embrasser votre humanité

Pleurer ne devrait jamais être considéré comme un acte honteux ou un aveu de faiblesse. C’est un langage corporel complexe qui transmet des nuances de tristesse, de joie, de soulagement ou d’émotion pure. Vous avez le droit de verser des larmes lorsque la situation s’y prête, et même lorsque ce n’est pas prévu. C’est dans ces moments-là que vous prenez conscience de votre part la plus profonde et la plus humaine. Accepter vos larmes, c’est accepter de vous montrer tel que vous êtes, sans artifice ni façade.

Lorsque vous choisissez de pleurer, vous faites preuve de courage et d’honnêteté envers vous-même. Lorsque vous décidez de vous contenir, vous pouvez aussi le faire en pleine conscience, dans la mesure où cela vous ressemble. L’important est de ne pas renier votre ressenti. Après tout, les larmes font partie de l’éventail des émotions humaines, à la fois fragiles et puissantes. Elles racontent une histoire intime, la vôtre, et contribuent à écrire celle de notre humanité partagée.

Rejoignez-nous !

Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des informations intéressantes et des mises à jour dans votre boîte de réception.