Vous êtes-vous déjà demandé qui se trouvait réellement derrière les grands esprits ayant révolutionné la science ? L’histoire de Mileva Maric, plus connue sous le nom de Mileva Einstein, apporte un éclairage fascinant sur la première épouse d’Albert Einstein et sur son rôle dans l’élaboration de certaines des théories scientifiques parmi les plus influentes du XXᵉ siècle. Il s’agit d’une existence souvent tue, parfois minimisée, mais pourtant porteuse de nombreux enseignements sur la place des femmes dans le monde académique.

Aux origines de Mileva Maric

Mileva Maric naît en 1875 dans l’actuelle Serbie, au sein d’une famille qui valorise l’éducation et la rigueur intellectuelle. Son père, assez ouvert pour son époque, nourrit l’espoir de voir sa fille étudier et s’épanouir dans un milieu traditionnellement réservé aux hommes. Cet encouragement paternel est crucial pour Mileva, qui se révèle très tôt douée en mathématiques et en sciences physiques.

Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d’une détermination remarquable. Bien qu’elle souffre d’une légère claudication due à une difformité congénitale de la hanche, elle ne se laisse pas abattre par ce handicap. Au contraire, elle développe un sens aigu de la persévérance et une volonté de prouver sa valeur à travers l’excellence de ses résultats scolaires. Son caractère réservé ne l’empêche pas de se distinguer par ses compétences intellectuelles.

Un contexte social contraignant

La fin du XIXᵉ siècle est une période de mutation pour l’Europe. Les femmes commencent à pénétrer peu à peu dans les universités, mais elles demeurent une infime minorité. Dans le cas de la Serbie, comme dans bien d’autres pays, on tolère difficilement que des femmes obtiennent un cursus supérieur, encore moins en mathématiques et en physique. C’est dans ce climat que Mileva, soutenue par sa famille, quitte son pays natal pour la Suisse, l’un des rares endroits en Europe où l’on commence à accepter l’inscription de femmes dans certaines disciplines scientifiques.

Les années de formation à Zurich

L’entrée de Mileva à l’Institut Polytechnique de Zurich, devenu depuis l’École polytechnique fédérale (ETH Zurich), marque un tournant décisif dans sa vie. Arrivée dans cette ville cosmopolite à l’automne 1896 après un long trajet depuis Zagreb, elle se lance dans la fameuse « section IV », filière dédiée à la formation d’enseignants en mathématiques et en physique.

Une pionnière au sein d’une élite

À l’époque, l’Institut Polytechnique compte très peu d’étudiantes : Mileva est la seule femme de sa classe et seulement la quatrième femme admise dans cet établissement prestigieux. Cela lui attire parfois railleries ou condescendance de la part de collègues masculins, peu habitués à partager l’espace universitaire avec une femme. Mais Mileva peut compter sur le soutien de quelques amies rencontrées à la pension Engelbrecht, lieu de résidence de nombreux étudiants étrangers.

Le statut d’étrangère renforce également le sentiment d’isolement que Mileva doit affronter. Elle se retrouve souvent en butte aux préjugés, à la méfiance et aux caricatures. Malgré ces obstacles, sa passion pour les sciences et sa capacité à se concentrer sur ses objectifs lui permettent de conserver une motivation inébranlable.

Une soif de savoir

Durant ses études, Mileva s’intéresse particulièrement à la physique théorique, un champ en pleine ébullition à la fin du XIXᵉ siècle. Les cours de mathématiques supérieures et de physique avancée la stimulent intellectuellement. Ses professeurs la décrivent comme une étudiante sérieuse, réfléchie et aux aptitudes hors du commun.

En dehors des salles de classe, elle fréquente des cercles de discussion entre étudiants passionnés de science. On y débat de la thermodynamique, de l’électrodynamique et des récents travaux de grands physiciens comme Max Planck. Peu expansive, Mileva se démarque par la finesse de ses raisonnements et par sa capacité à résoudre des problèmes complexes.

Rencontre avec Albert Einstein

Parmi ses camarades de section, un jeune homme se fait rapidement remarquer : Albert Einstein. Lui aussi affiche un goût prononcé pour les débats scientifiques, bien qu’il présente un tempérament plus bohème. Le destin voudra qu’ils deviennent partenaires de laboratoire et partagent de longues heures à discuter des concepts naissants de la physique moderne.

De la complicité à la romance

La relation entre Mileva et Albert ne se limite pas à des discussions sur les bancs de l’Institut Polytechnique : elle se tisse aussi autour de promenades, de rencontres dans les cafés de Zurich et de moments où ils échangent leurs rêves respectifs. Mileva veut devenir enseignante en physique, mais au fond d’elle, elle nourrit l’espoir de poursuivre des recherches scientifiques poussées. Albert, quant à lui, se voit déjà en théoricien, rêvant de percer les mystères de la lumière et de l’espace-temps.

Au fil du temps, leur complicité se transforme en sentiments amoureux. Cette idylle, toutefois, s’accompagne de multiples pressions sociales. Les parents d’Albert, très attachés à leurs traditions bourgeoises, voient d’un mauvais œil cette jeune femme serbe et non-juive, qui plus est affligée d’une claudication. Le couple fait fi des préjugés : persuadé de pouvoir former un « couple bohème », Albert encourage Mileva à poursuivre ses ambitions scientifiques.

Les défis d’une femme scientifique

Malgré l’amour et le soutien que Mileva reçoit d’Albert, la route est semée d’embûches. Les mentalités de l’époque demeurent figées dans une vision stéréotypée de la femme au foyer. Cette réalité pèse de plus en plus sur Mileva, qui tente d’allier ses responsabilités familiales naissantes et son désir de réussir dans le domaine scientifique.

Entre aspirations et conventions

Une grossesse survient alors que Mileva et Albert ne sont pas mariés. Le scandale menace : il n’est pas facile, au tournant du XXᵉ siècle, d’envisager une vie de mère célibataire, tout en poursuivant des recherches de haut niveau.

Le soutien d’Albert s’avère mitigé. Concentré sur sa propre quête de reconnaissance, il ne prend pas immédiatement la mesure des sacrifices que Mileva doit consentir. Les premières tensions apparaissent dans le couple, alimentées par l’attitude de la famille Einstein qui juge ce choix de vie inapproprié et par la difficulté pour Albert de trouver un emploi stable.

Le mystère des collaborations

Si Mileva réussit à faire face à ses obligations familiales, elle n’en perd pas pour autant son désir de contribuer activement à la recherche. Certains historiens suggèrent qu’elle aurait participé de près ou de loin à l’élaboration des idées fondamentales qui conduiront Albert vers ses découvertes de la relativité restreinte et de la relativité générale.

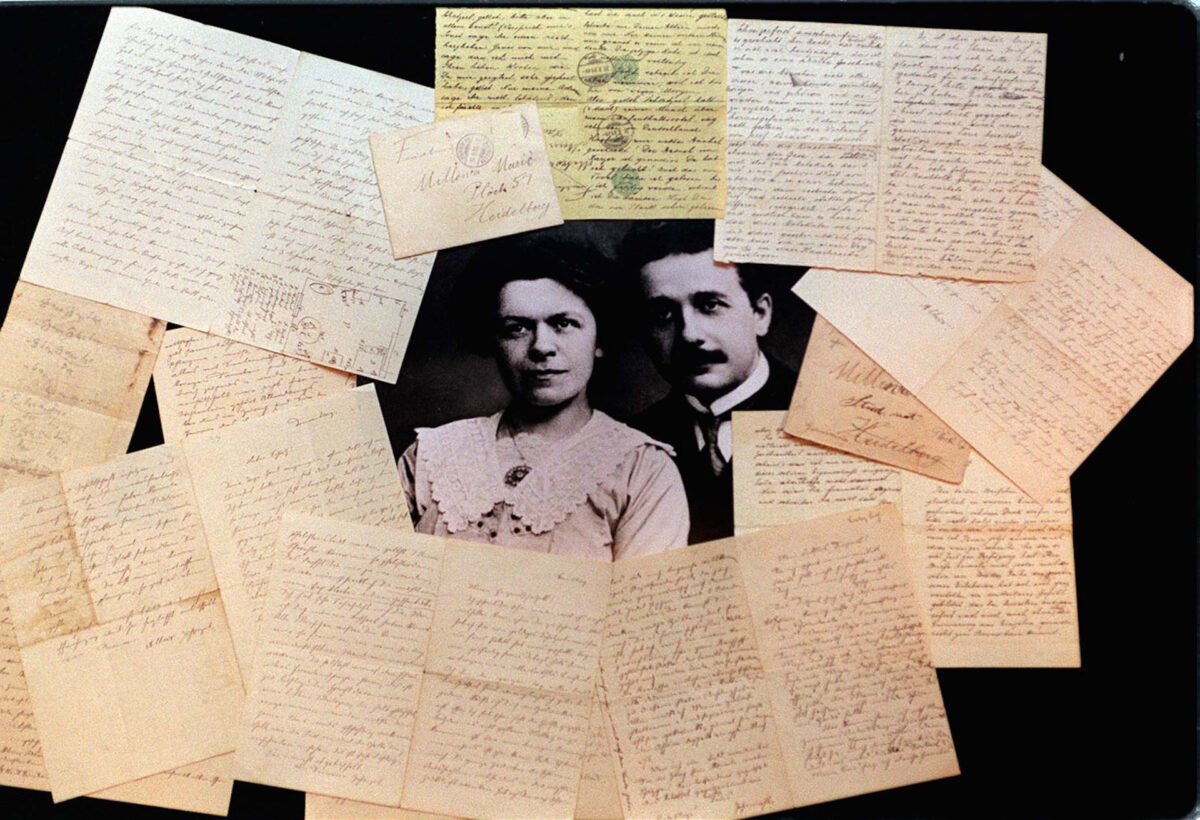

Des lettres révélatrices

Une série de lettres échangées entre Mileva et Albert jette un éclairage précieux sur la nature de leur collaboration. On y apprend qu’ils discutaient régulièrement de concepts mathématiques et physiques. Albert sollicite parfois Mileva pour vérifier des calculs ou affiner des hypothèses. Certains passages laissent penser qu’elle a joué un rôle bien plus actif qu’on ne l’a longtemps admis.

Les chercheurs restent divisés : pour les uns, Mileva a été une confidente intellectuelle dont l’influence fut déterminante ; pour les autres, elle ne serait qu’une aide ponctuelle. Quoi qu’il en soit, il semble clair qu’au moins durant leurs premières années ensemble, ce tandem fonctionnait comme un véritable « laboratoire d’idées », au sein duquel chacun apportait ses compétences et sa sensibilité.

La publication de 1905

L’année 1905 est un tournant pour la science moderne : Albert Einstein publie plusieurs articles de génie, dont celui sur l’électrodynamique des corps en mouvement, texte fondateur de la relativité restreinte. Selon certains témoignages, Mileva aurait été intimement associée à l’élaboration de ce contenu. Pourtant, son nom n’apparaît nulle part dans la publication.

Albert craindrait à l’époque qu’un nom féminin n’affaiblisse le sérieux d’un article scientifique aussi révolutionnaire. Cette réticence à associer publiquement Mileva est représentative du climat sexiste ambiant, mais aussi de la volonté d’Albert de consolider sa position académique naissante.

Vie de famille et tragédie

Sur le plan personnel, Mileva voit sa vie bouleversée par la naissance de Lieserl, sa première fille. Dans la société de l’époque, élever un enfant hors mariage est source de stigmatisation. Mileva, inquiète des conséquences sociales, se rend chez ses parents pour tenter de concilier le rôle de mère et celui de scientifique.

Le drame de Lieserl

La maladie frappe Lieserl dès son plus jeune âge. Atteinte de la scarlatine, la fillette meurt vraisemblablement en 1903, à peine âgée d’un an. Albert ne fait pas le déplacement pour être auprès de Mileva et de l’enfant mourante. Ce comportement accentue les dissensions naissantes dans le couple.

Mileva traverse une période de profond désespoir. Le chagrin qu’elle éprouve s’accompagne d’un sentiment d’abandon : Albert, absorbé par ses recherches et ses préoccupations professionnelles, semble prendre de la distance émotionnelle. C’est un tournant dans leur relation, dont les conséquences se feront sentir bien après leur mariage officiel.

De la douleur à la résilience

Malgré tout, Mileva revient à Berne et tente de reprendre une vie « normale ». En 1903, elle épouse enfin Albert.

Peu après, le couple accueille deux fils, Hans Albert et Eduard. Les tâches de la vie quotidienne incombent majoritairement à Mileva, qui voit son temps de recherche se réduire drastiquement.

Dans cette vie familiale, Mileva continue de s’intéresser aux avancées scientifiques de son époux, l’aidant parfois dans ses réflexions. Mais entre la gestion du foyer, l’éducation des enfants et la précarité financière, elle ne parvient pas à prendre l’envergure académique dont elle rêvait autrefois.

Une contribution controversée

L’ombre dans laquelle Mileva est reléguée finit par rendre son rôle difficile à cerner pour les générations suivantes. Les historiens se sont longtemps interrogés sur son impact réel dans le développement des théories d’Einstein.

Les doutes du grand public

Au fil du temps, l’aura d’Albert Einstein grandit à mesure qu’il publie des articles novateurs. Son visage, affublé de cheveux ébouriffés, devient synonyme de génie. Mileva, de son côté, reste dans l’anonymat. La seule fois où sa contribution est parfois reconnue, c’est à travers quelques allusions dans la correspondance qu’elle a échangée avec Albert.

Cette situation suscite des interrogations légitimes : l’influence de Mileva a-t-elle été volontairement minimisée ? Ses propres travaux auraient-ils été partiellement publiés sous le nom de son mari ? La réalité précise demeure difficile à retracer, faute de documents irréfutables et compte tenu du manque de reconnaissance officielle dont bénéficiaient les femmes scientifiques à l’époque.

Le poids des conventions

Il ne faut pas non plus oublier que, même si Mileva avait objectivement participé aux recherches, le contexte social et culturel du début du XXᵉ siècle ne lui laissait quasiment aucune possibilité de faire valoir ses droits de paternité (ou plutôt de maternité) intellectuelle. La vision dominante était que les femmes jouaient un rôle secondaire dans la production de savoir, souvent cantonnées au statut d’assistantes ou de « muses ».

Ainsi, il aurait été très difficile pour elle de se faire reconnaître comme co-autrice, d’autant plus que la notoriété d’Albert ne faisait que croître après ses percées scientifiques.

La fin d’un rêve partagé

La relation conjugale d’Albert et Mileva se dégrade progressivement. Albert, désormais courtisé par les institutions scientifiques européennes, passe de plus en plus de temps en dehors du foyer. Les infidélités du célèbre physicien, conjuguées à son manque d’empathie pour le travail domestique de Mileva, creusent un fossé au sein du couple.

Une rupture inéluctable

En 1914, la famille s’installe à Berlin. Mileva ne s’y plaît pas : elle se sent étrangère dans cette nouvelle ville et subit le désintérêt croissant de son mari. Deux ans plus tard, le couple se sépare. Albert propose même, pour obtenir le divorce, de lui céder le montant éventuel du prix Nobel qu’il pressent recevoir un jour. Lorsqu’il obtient effectivement ce prix en 1921 pour ses explications sur l’effet photoélectrique, il honore sa promesse et reverse une partie de la somme à Mileva pour l’entretien de leurs enfants.

Héritage et reconnaissance tardive

Après la séparation, Mileva Einstein retourne à Zurich. Elle vit modestement, donnant des leçons de mathématiques et s’occupant de Hans Albert et d’Eduard. Sa santé mentale est fragilisée, et l’état d’Eduard, qui développe des troubles psychiatriques, la préoccupe énormément.

Une femme de sciences oubliée

Le nom de Mileva disparaît quasiment des archives officielles. Les rares témoignages de ses proches la dépeignent comme une femme au caractère discret, toujours passionnée par les mathématiques, mais éprouvée par le cours des événements. Son ancienne ambition de poursuivre une carrière scientifique s’est éteinte dans les sacrifices qu’elle a consentis au sein de son mariage.

Elle meurt en 1948 à Zurich, sans avoir jamais obtenu la reconnaissance de la communauté scientifique. Ce n’est que plusieurs décennies plus tard, lorsque l’on exhumera certaines lettres personnelles, que la question de sa participation aux travaux d’Einstein sera soulevée dans les milieux académiques et dans les médias.

Conclusion

Mileva Einstein (née Maric) demeure une figure complexe et fascinante, symbole à la fois du potentiel féminin dans la science et du carcan social de son époque. Son parcours met en lumière les barrières que bien des femmes ont rencontrées — et rencontrent encore — dans la recherche et l’innovation.

De la Serbie à Zurich, du rêve de devenir professeure à la collaboration (officielle ou officieuse) avec Albert Einstein, Mileva a fait preuve d’une résilience peu commune. Ses lettres, ses résultats universitaires et les témoignages de ses contemporains suggèrent qu’elle a joué un rôle bien plus actif qu’on ne l’a longtemps admis dans les prémices de la relativité. Pourtant, comme beaucoup de femmes de son temps, elle s’est heurtée à l’indifférence, au sexisme et à la difficulté de concilier vie de famille et aspirations professionnelles.

En rappelant l’histoire de Mileva, vous rendez hommage à ces femmes pionnières dont la mémoire reste trop souvent dans l’ombre, alors même que leurs efforts ont contribué, de près ou de loin, à façonner la science moderne. Si Albert Einstein demeure la figure unanimement célébrée pour son génie, il est juste de dire qu’une partie de sa réflexion a pu s’épanouir grâce aux échanges intellectuels et au soutien moral de Mileva.

Aujourd’hui, alors que la place des femmes dans la science fait l’objet d’une attention renouvelée, évoquer l’héritage de Mileva Maric sert à rappeler qu’une passion pour la connaissance peut s’élever au-dessus des conventions et des obstacles. Son histoire invite chacun et chacune à réfléchir aux mécanismes de reconnaissance, aux biais de genre et à la nécessité de préserver la mémoire de celles qui, souvent dans l’ombre, ont apporté leur pierre à l’édifice scientifique.

Rejoignez-nous !

Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des informations intéressantes et des mises à jour dans votre boîte de réception.