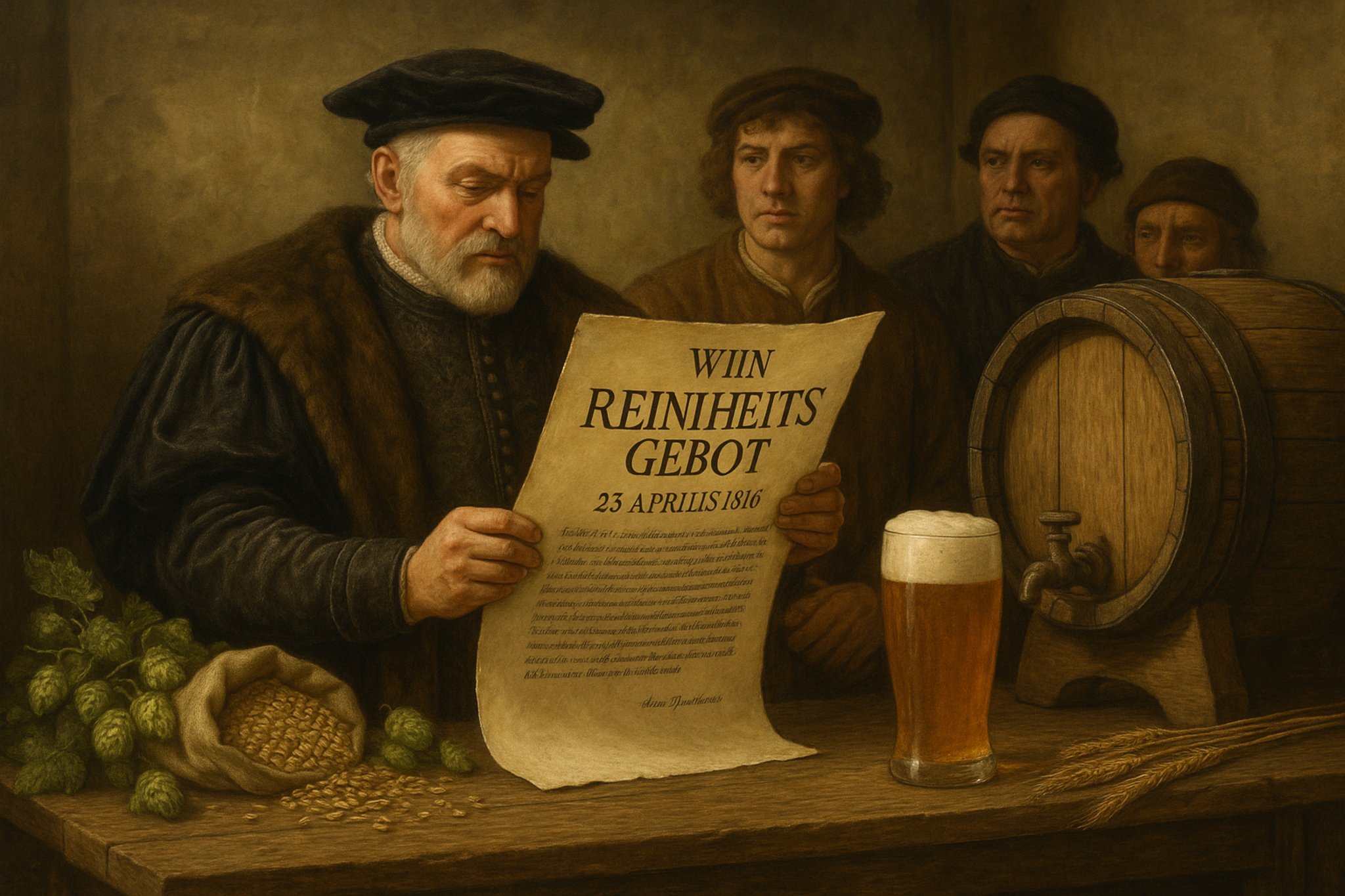

Avant qu’elle ne devienne la boisson festive et artisanale que nous connaissons, la bière était parfois trouble, souvent imprévisible. Dans l’Allemagne du début du XVIe siècle, les ducs de Bavière décident de s’en mêler. Leur but ? Offrir une bière sûre, accessible et standardisée. Le 23 avril 1516 marque ainsi un tournant législatif, économique et culturel. Le Reinheitsgebot ne fut pas qu’un règlement d’ingrédients : c’était une affirmation d’identité. Cette chronique vous plonge dans l’histoire étonnante d’un texte qui a survécu aux siècles, aux empires, et même à la mondialisation.

Une boisson qui déborde les âges

Le Reinheitsgebot. Pour les amoureux de la bière, ce mot allemand résonne comme un gage de qualité. Pourtant, derrière ce nom aux sonorités robustes, se cache une décision politique prise il y a plus de 500 ans, dans une Bavière encore fragmentée, rurale, mais déjà soucieuse de la qualité de son breuvage le plus populaire. Loin d’être une simple lubie de souverains, le décret du 23 avril 1516 marquera une étape décisive dans la standardisation de la bière, son encadrement légal et son rayonnement international.

C’est à Ingolstadt, ville située au cœur de la Bavière, que ce texte fondamental vit le jour. Il est promulgué par le duc Guillaume IV, un prince éclairé qui avait compris qu’un peuple bien abreuvé est un peuple en paix — et en bonne santé.

Une époque troublée, des brasseries en ébullition

Le début du XVIe siècle est une période charnière pour l’Europe. Luther prépare ses thèses, les empires se cherchent et les villes prospèrent lentement grâce au commerce. En Bavière, comme ailleurs, la bière est omniprésente. Elle est plus qu’une boisson de détente : elle est un aliment, un médicament, une offrande, et parfois même une monnaie d’échange. Elle est servie aux enfants, aux malades, aux moines et aux ouvriers.

Mais cette bière-là n’est pas toujours ce que l’on imagine. Le goût varie d’un village à l’autre, la qualité est instable, et certains brasseurs n’hésitent pas à y ajouter des ingrédients pour le moins douteux : racines toxiques, conservateurs artisanaux, et même des hallucinogènes.

Face à cette anarchie culinaire, le duché décide d’agir.

Trois ingrédients pour les gouverner tous

Le Reinheitsgebot impose alors une règle simple, mais radicale : désormais, la bière ne pourra être brassée qu’avec trois ingrédients — l’eau, l’orge et le houblon. C’est tout.

Ce décret, qui semble à première vue n’être qu’une mesure de santé publique, répond en réalité à plusieurs préoccupations.

Sur le plan sanitaire, il fallait protéger la population contre les intoxications causées par des plantes douteuses ou des procédés mal maîtrisés. Sur le plan économique, interdire l’utilisation du blé permettait de réserver cette céréale à la fabrication du pain, évitant ainsi des pénuries. Enfin, sur le plan politique, la réglementation des brasseries renforçait le contrôle du pouvoir sur l’économie locale.

Ce n’était donc pas qu’une affaire de goût : c’était aussi un levier de gouvernance.

Le houblon, héros discret

Avant 1516, toutes les bières ne contenaient pas de houblon. Bien que cette plante soit connue depuis l’Antiquité, son usage reste encore marginal. On utilise souvent des mélanges d’herbes appelés gruit, dont la composition varie d’une région à l’autre.

Le décret bavarois marque donc une victoire du houblon, qui entre définitivement dans la recette officielle. En plus de son arôme subtil et de son pouvoir conservateur, il devient un standard. Grâce à lui, la bière devient plus stable, plus claire, et mieux adaptée au transport et à la conservation.

Le Reinheitsgebot ne fait pas que codifier une recette : il dessine les contours d’un goût commun, d’une identité brassicole.

Un décret qui voyage dans le temps

Il serait faux de croire que le Reinheitsgebot est resté lettre morte. Dès le XVIIe siècle, il commence à s’étendre à d’autres régions allemandes. Puis, avec la création de l’Empire allemand en 1871, il devient un référentiel national. Dans certaines régions, il est accueilli avec enthousiasme, ailleurs, il provoque des résistances.

En 1906, l’Allemagne l’inscrit officiellement dans sa législation nationale. Le texte évolue avec le temps, s’adapte aux progrès techniques, mais conserve son essence : une bière pure, sans ajout superflu.

Même l’Union européenne, au tournant du XXIe siècle, s’est penchée sur ce texte, jugeant qu’il restreignait la concurrence. Mais en Allemagne, le Reinheitsgebot est plus qu’une loi : c’est une tradition. Il continue d’exister, parfois sous forme de label volontaire, parfois comme argument marketing.

La bière comme miroir d’une civilisation

Ce qui frappe dans l’histoire du décret de 1516, c’est la manière dont une décision réglementaire a façonné une industrie entière. On peut y lire le reflet d’une société attachée à l’ordre, à la qualité, à la transparence.

Le Reinheitsgebot incarne aussi une certaine idée de la rigueur allemande, du sérieux mis au service du goût. Il rappelle que la bière, pour être bonne, n’a pas besoin d’être compliquée. Il suffit de respecter les bases.

Aujourd’hui, même si de nombreux brasseurs expérimentent de nouvelles recettes, créent des IPA, des stouts, des bières fruitées ou épicées, beaucoup continuent de revendiquer leur conformité à la loi de 1516. Elle est devenue un label d’authenticité, un pont entre passé et présent.

Une tradition toujours vivante

Chaque année, le 23 avril, des célébrations ont lieu dans toute l’Allemagne pour commémorer le Reinheitsgebot. Les brasseries ouvrent leurs portes, les festivals fleurissent, et les amateurs se retrouvent pour lever leur chope à la santé du vieux décret.

Car malgré la mondialisation, malgré la diversité des styles, la bière allemande reste fidèle à sa réputation. Elle est équilibrée, savoureuse, accessible. Elle est pure.

Et cela, elle le doit en grande partie à une décision prise, il y a plus d’un demi-millénaire, dans une petite ville de Bavière.

Rejoignez-nous !

Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des informations intéressantes et des mises à jour dans votre boîte de réception.