C’est avec un immense plaisir que je vous accueille pour cette chronique consacrée à un portrait d’exception. Le phénomène de capture est rare, la technique employée est remarquable et le rendu final est d’une beauté saisissante. Laissez-vous emporter par ce récit sur l’art de figer l’infini.

Les amoureux d’astronomie, les passionnés de photographie et les curieux qui cherchent à percer les secrets du ciel nocturne trouveront dans ce témoignage un mélange harmonieux de prouesse technique et d’émerveillement. Voici l’histoire fascinante d’un Parisien talentueux qui a su saisir, en une seule soirée, les merveilles du firmament, et leur redonner vie dans un tableau parfaitement proportionné : la fameuse « parade planétaire ».

L’exploit d’un seul soir : un alignement étonnant

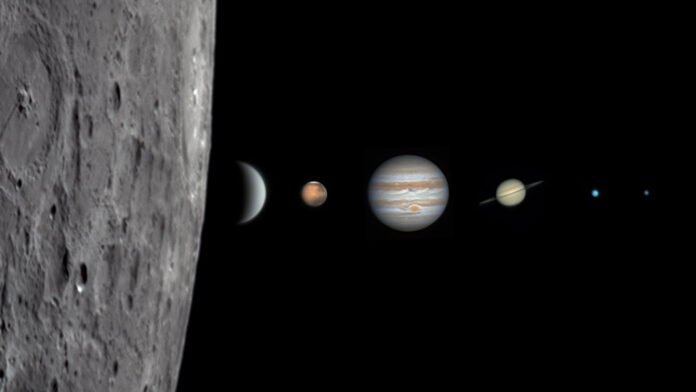

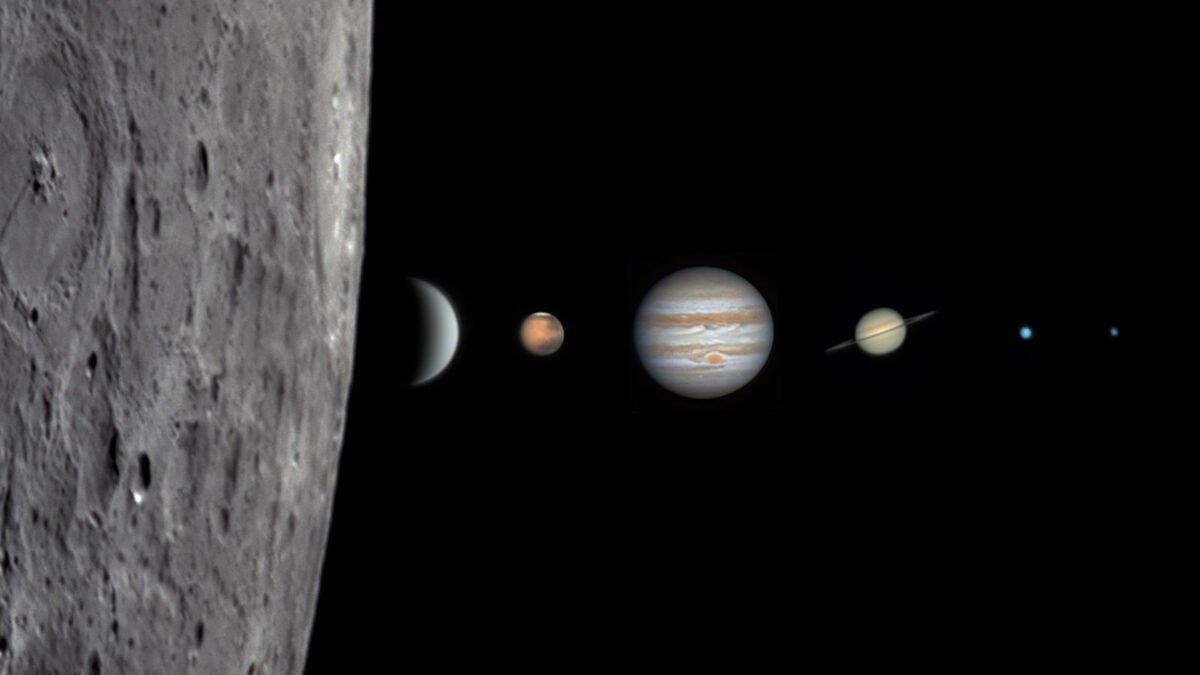

Il y a des nuits plus mémorables que d’autres, et celle du 2 février 2025 restera sans doute gravée dans la mémoire de ce photographe parisien. Armé de son télescope et d’un appareil photo numérique, il a patiemment guetté l’instant idéal pour capturer sept corps célestes majeurs du Système solaire : la Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Bien que l’on parle souvent de « parade planétaire » pour décrire cet alignement, la réalité céleste est plus subtile : les planètes étaient dispersées dans le ciel et à des hauteurs différentes. L’exploit tient surtout au fait qu’elles ont pu être photographiées dans un laps de temps relativement court, entre 18h30 et 19h50, alors que certaines se faisaient déjà discrètes vers l’horizon.

Les coulisses d’une prouesse photographique

La capitale française n’est pas réputée pour la qualité de son ciel nocturne, l’éclairage urbain et la pollution lumineuse pouvant gêner considérablement les observations astronomiques. Le photographe a donc dû rivaliser d’ingéniosité pour surmonter ces obstacles. Voici quelques points clés de sa démarche :

- Choix du matériel : un télescope à longue focale capable de fournir un grossissement suffisant pour détailler les astres, ainsi qu’un appareil photo numérique adapté à la prise de vue en basse lumière.

- Créneaux temporels serrés : Vénus et Saturne étaient en position trop basse peu après le coucher du soleil, imposant au photographe de débuter ses prises de vue rapidement pour éviter de les perdre derrière les immeubles et la pollution atmosphérique.

- Recherche de conditions météorologiques favorables : la moindre couverture nuageuse aurait compromis la netteté de l’image ou dissimulé l’un des astres, rendant ainsi impossible le portrait d’ensemble.

- Technique d’empilement et de traitement : chaque planète et la Lune ont été photographiées individuellement, puis combinées grâce à un logiciel spécialisé. Ce processus permet de réduire le bruit numérique et d’augmenter la netteté, tout en préservant la taille relative de chaque objet.

Des proportions fidèles grâce au même grossissement

L’idée la plus remarquable de cette composition réside dans le fait que toutes les images ont été réalisées avec les mêmes paramètres de grossissement. Alors que, dans le ciel réel, la Lune et les planètes se trouvent à des distances variées et n’apparaissent pas à la même échelle lorsque vous les observez l’une après l’autre, le photographe a veillé à respecter les proportions. C’est pourquoi :

- La Lune apparaît bien plus imposante que les autres astres, reflétant sa taille apparente réelle depuis la Terre.

- Vénus et Jupiter semblent avoir un diamètre visuel comparable sur l’image, alors qu’en réalité Jupiter est bien plus grand, mais situé à une distance qui diminue son disque apparent.

- Uranus et Neptune paraissent minuscules, soulignant la difficulté de les apercevoir même au télescope, d’autant plus qu’elles sont extrêmement lointaines et moins lumineuses.

L’absence remarquée de Mercure

Bien que le résultat final donne un aperçu quasi exhaustif des voisins célestes de notre planète, Mercure manque à l’appel. Cette planète évasive est réputée pour se trouver toujours très proche du Soleil sur la voûte céleste et, par conséquent, elle n’est pas aisée à photographier lorsque la luminosité diminue. Selon les dires du photographe, elle sera plus facile à distinguer vers la fin du mois ou au début du mois suivant, lorsque sa position par rapport au Soleil permettra de la voir à l’aube ou au crépuscule dans des conditions plus favorables.

Un partage précieux et pédagogique

Cette photo phénoménale de Gwenaël Blanck, diffusé sur les réseaux sociaux et divers sites spécialisés, ne se limite pas à nourrir l’émerveillement esthétique. Il représente également un outil pédagogique précieux pour quiconque souhaite comprendre les échelles relatives dans le Système solaire. En voyant ces astres côte à côte, vous prenez conscience de leur taille apparente et de la diversité de notre voisinage galactique. Les commentaires recueillis sous la publication du photographe soulignent à quel point ce type d’image suscitent la curiosité : certains internautes se disent inspirés pour faire ressortir leurs vieux télescopes, tandis que d’autres se découvrent une passion naissante pour l’astronomie.

Les défis techniques : de la prise de vue au post-traitement

Si la photographie d’un seul objet céleste en haute résolution exige déjà une bonne dose de savoir-faire, photographier plusieurs planètes en une soirée nécessite une organisation minutieuse :

- Planification de la séance : l’étude préalable des éphémérides (tableaux indiquant la position des astres) permet d’anticiper l’heure à laquelle chaque planète sera à la hauteur idéale.

- Réglages pointus : la mise au point et l’exposition doivent être adaptées à chacun des objets, car leur luminosité varie énormément (de la Lune éblouissante à Neptune presque invisible).

- Réduction des perturbations atmosphériques : en utilisant des filtres et parfois des techniques d’imagerie planétaire (comme l’empilement vidéo et la sélection des meilleures images), le photographe peut atténuer l’effet de la turbulence.

- Assemblage numérique : une fois les clichés recueillis, le traitement logiciel permet d’optimiser le contraste, la netteté et la luminosité. La superposition de toutes les prises de vue exige un travail patient et méticuleux pour veiller à ne pas dénaturer l’échelle de chaque astre.

Pourquoi parler de « parade planétaire » ?

Le terme « parade planétaire » suscite souvent l’idée d’un alignement parfait de plusieurs planètes sur une ligne droite dans le ciel. En réalité, le phénomène est plus subtil : les astres se retrouvent dans une configuration géométrique particulière, mais sur l’étendue de la voûte céleste, ils restent dispersés. Le fait de pouvoir les photographies tient simultanément davantage à leur répartition dans une zone du ciel accessible à l’observation, qu’à un strict alignement. Cependant, ce type de configuration reste rare et suscite l’enthousiasme tant des astronomes amateurs que des astrophotographes les plus chevronnés.

Selon les calculs d’astronomes, la prochaine occasion offrant une configuration proche de celle-ci pourrait se produire vers 2028, mais la météo et d’autres paramètres resteront déterminants.

Entre art et science : l’émotion au cœur de l’œuvre

L’image finale, dévoilée par ce photographe parisien, réconcilie deux univers : la rigueur scientifique de l’astronomie et la sensibilité artistique de la photographie. La délicatesse avec laquelle chaque objet céleste a été immortalisé, puis mis en scène, confère à ce montage un statut à la fois documentaire et esthétique. Il s’agit non seulement d’une preuve de patience et de savoir-faire, mais aussi d’une ode à la beauté qui nous entoure, inaccessible et pourtant visible à l’œil nu ou au travers d’instruments adéquats.

Salutations pour l’avenir

Que vous soyez un fervent passionné d’astronomie ou un simple amateur de belles images, cette photographie de la « parade planétaire » offre une parenthèse d’émerveillement face à l’immensité du cosmos. Vous pourriez même être tenté de vous lancer dans l’observation pour capturer à votre tour des fragments d’infini. De nouveaux défis attendent l’humanité, tels que le retour sur la Lune ou l’exploration de Mars, et ces grands projets ne font qu’accentuer notre curiosité pour ce qui se passe au-delà de notre atmosphère.

C’est cette même curiosité qui anime, quelque part à Paris, un photographe audacieux déterminé à saisir la magie du ciel. Son image nous rappelle que nous sommes des spectateurs privilégiés dans un théâtre céleste en perpétuel mouvement. Levez les yeux, équipez-vous comme il se doit et préparez-vous à découvrir, peut-être, votre propre version du ciel.

Rejoignez-nous !

Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des informations intéressantes et des mises à jour dans votre boîte de réception.