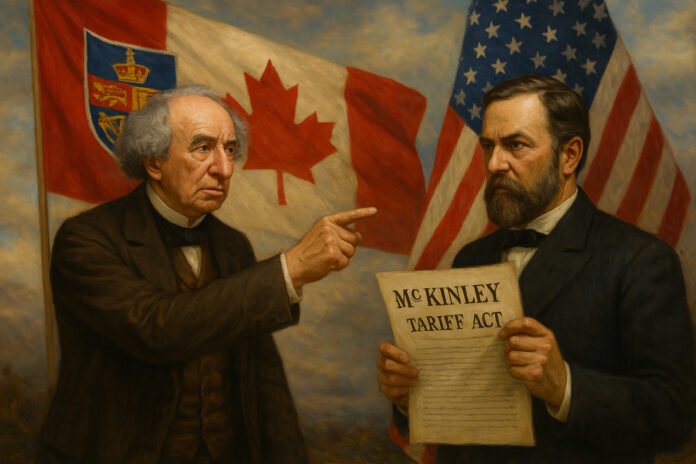

En 1890, le Canada se trouvait face à une menace économique redoutable venue du sud. Sous la direction de Sir John A. Macdonald, le jeune pays devait faire face au fameux McKinley Tariff Act, une loi américaine qui imposait des droits de douane pouvant atteindre jusqu’à 50 % sur les exportations canadiennes. Derrière cette mesure protectionniste, se cachait une ambition encore plus préoccupante : l’annexion pure et simple du Canada. Pourtant, au lieu de céder à la pression américaine, Macdonald et son gouvernement ont riposté avec une stratégie audacieuse qui a su transformer une crise en opportunité. Retour sur un bras de fer commercial qui aurait pu changer le destin de tout un pays.

Les origines du conflit commercial

Pour comprendre l’origine de cette guerre commerciale, il faut remonter aux années 1880. Les États-Unis, sous l’impulsion de politiciens protectionnistes comme William McKinley, cherchaient à protéger leurs industries naissantes des importations étrangères. La McKinley Tariff Act de 1890 était conçue pour renforcer cette protection, en imposant des droits de douane exorbitants sur une large gamme de produits étrangers, y compris ceux provenant du Canada.

Pour le Canada, ce fut un coup dur. Les exportations canadiennes vers les États-Unis représentaient une part importante de son économie, particulièrement en ce qui concerne les produits agricoles, le bois et les matières premières. En imposant des tarifs qui pouvaient atteindre jusqu’à 50 %, les États-Unis rendaient ces produits canadiens beaucoup moins compétitifs sur leur marché intérieur.

Mais pour Sir John A. Macdonald, le problème allait bien au-delà d’une simple guerre commerciale. Il voyait dans ces tarifs douaniers une tentative délibérée des États-Unis de forcer une union politique en rendant économiquement invivable toute résistance du Canada. Dans un discours passionné prononcé à Halifax en 1890, il avertit : « Le fait est que les États-Unis convoitent le Canada. »

Macdonald était convaincu que la stratégie américaine était de rendre le Canada économiquement dépendant au point de le forcer à accepter une union politique. Cette crainte n’était pas complètement dénuée de fondement. Certains hauts fonctionnaires américains, dont James Blaine, secrétaire d’État de Harrison, exprimaient ouvertement leur désir de voir le Canada intégré aux États-Unis.

Une riposte canadienne audacieuse

Face à cette menace, Macdonald ne se laissa pas démonter. Bien qu’affaibli physiquement par l’âge, il retrouva une vigueur nouvelle en mobilisant ses troupes pour contrer ce qu’il percevait comme une agression économique. Plutôt que de céder à la pression américaine, Macdonald choisit d’explorer d’autres débouchés commerciaux pour le Canada.

C’est ainsi que le pays se tourna vers la Grande-Bretagne, son principal partenaire commercial historique, mais aussi vers d’autres marchés internationaux. Ironiquement, l’isolement commercial forcé par les États-Unis poussa le Canada à diversifier ses échanges. En quelques années, les exportations canadiennes vers la Grande-Bretagne doublèrent, et celles vers d’autres marchés, principalement les Caraïbes, augmentèrent considérablement.

En fin de compte, cette guerre commerciale imposée par les États-Unis eut un effet inattendu. Loin d’étouffer l’économie canadienne, elle la força à se réinventer, à se renforcer et à se diversifier.

Un revers américain inattendu

Loin de remporter la victoire espérée, les États-Unis allaient eux-mêmes subir de lourdes conséquences politiques de cette guerre commerciale. La politique protectionniste menée par les républicains de Harrison n’allait pas seulement affaiblir les relations avec le Canada. Sur le plan intérieur, elle allait se révéler catastrophique.

Lors des élections de mi-mandat en novembre 1890, les démocrates remportèrent une victoire écrasante, s’emparant de 72 % des sièges au Congrès. Deux ans plus tard, en 1892, Harrison perdit la Maison-Blanche au profit de Grover Cleveland, qui fit de la réduction des tarifs douaniers une priorité politique.

La leçon fut brutale mais efficace. En 1896, lorsque William McKinley lui-même accéda à la présidence, il n’était plus le même homme. L’ancien fervent défenseur des droits de douane s’était converti à la cause du libre-échange bilatéral, prônant désormais la réciprocité avec ses partenaires commerciaux, dont le Canada.

Le chemin vers la réciprocité

Ironiquement, c’est McKinley, l’homme à l’origine de la loi protectionniste de 1890, qui allait devenir l’un des principaux promoteurs de la réciprocité commerciale quelques années plus tard. Lors de son discours de 1901 à l’Exposition panaméricaine de Buffalo, il reconnaissait ouvertement que les États-Unis devaient adopter une nouvelle approche.

« Nous ne devons pas nous reposer sur la sécurité illusoire de pouvoir tout vendre à jamais et acheter peu ou rien », déclarait-il. Quelques jours plus tard, il tombait sous les balles d’un assassin, laissant un héritage contrasté.

Ce revirement américain marquait un tournant décisif pour les relations canado-américaines. Plutôt que de chercher à dominer économiquement leur voisin, les États-Unis optaient désormais pour une approche plus équilibrée, ouvrant la porte à des accords bilatéraux qui allaient marquer durablement leur histoire commune.

Conclusion : Une leçon d’histoire

Cette guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada n’aura finalement pas conduit à l’annexion redoutée par Macdonald. Au contraire, elle aura poussé le Canada à se renforcer, à diversifier son économie et à chercher de nouveaux partenariats commerciaux.

Aujourd’hui, l’épisode du McKinley Tariff Act sert de rappel précieux. Même les conflits économiques les plus rudes peuvent déboucher sur des avancées positives lorsqu’ils sont affrontés avec persévérance et intelligence.

C’est bien là une preuve que, même lorsqu’un géant frappe à la porte avec la délicatesse d’un éléphant dans un magasin de porcelaine, un pays peut trouver sa voie, renforcer son identité et s’épanouir.

PS: Vous pouvez voir ici la nouvelle sur La grande liste des tarifs réciproques de Trump du 3 avril qui inclus un tableau détaillé. De plus dans l’univers de Donald Trump, tout est possible. Y compris taxer des îles désertes où seuls les manchots daignent mettre les pieds. Les Îles Heard et McDonald, accessibles uniquement après deux semaines de navigation, sont désormais visées par un tarif douanier de 10 %. Ridicule ? Absolument. Et c’est tout l’intérêt de ma prochaine chronique ! Trump impose un tarif douanier à des Îles Inhabitées

Rejoignez-nous !

Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des informations intéressantes et des mises à jour dans votre boîte de réception.